|

LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA

LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA

I POZZI

FETENTI

(Puzzu Fitenti)

Nel cuore dell’attuale

rione Commenda vi era un’area che per oltre un

millennio ha preso il nome di Pozzi Fetenti

per via di alcune cavità che emanavano

esalazioni particolarmente sgradevoli.

La zona dove erano ubicati questi pozzi, secondo l’opinione

di alcuni storici locali e confermata degli anziani

brindisini che ricordano l’area nell’immediato

secondo dopoguerra, era racchiusa nel quadrilatero compreso

tra le attuali via Appia, via Orazio Flacco, via Mecenate

e via Numa Pompilio, una denominazione che trova riscontro

in un antico documento del 1260 dove la località

era già indicata come “Puteus

fetens”.

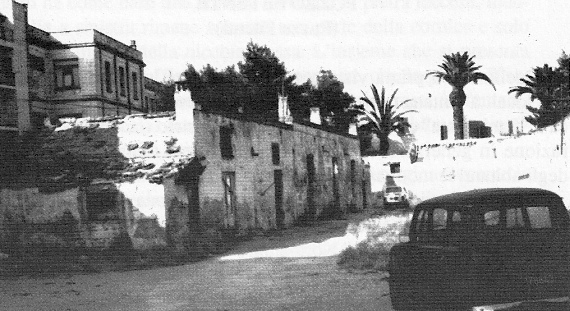

Brindisi, via Orazio Flacco

angolo via Giulio Cesare. A sx sorgevano le casupole

conosciute come Puzzu Fitenti

L’origine

del nome deriverebbe da un tragico e violento

avvenimento risalente al 1070, durante il dominio

bizantino. La città era ancora pressoché

disabitata e solo grazie ai greci stava iniziando

a rinascere dallo stato di desolazione nel quale

era stata lasciata per ben due secoli dopo la

distruzione longobarda e le prime incursioni

saracene. Brindisi perciò non poteva

offrire un reclutamento militare locale di supporto

alle milizie bizantine per la difesa del luogo.

I normanni infatti, che avevano già occupato

la città dal 1062 al 1067, in più

occasioni avevano tentato - invano - la riconquista,

la battaglia più cruenta si ebbe nel

1069 quando le truppe di Roberto d'Altavilla

detto il Guiscardo

(l’Astuto) e del conte Goffredo

furono respinte “sia per parte di

terra che per parte di mare” procurando

un elevato numero di vittime.

Dopo questo tentativo la città fu posta

sotto il comando del duca di Skopje, il generale

Nikephoros Karantenos, che

però temeva - a ragion veduta - nuove

incursioni da parte dei normanni. Lo strategos

bizantino vedeva aumentare ogni giorno il numero

dei nemici e non potendo contare su una milizia

sufficiente a respingere l’imminente attacco,

sperava nei rinforzi chiesti all’imperatore

Romano IV, che però

tardavano ad arrivare. Nel timore di perdere

la propria reputazione con la fuga, che pareva

essere l’unica via di uscita dalla delicata

situazione, decise di rimanere sul posto e pianificò

un inganno: fece negoziare fintamente la consegna

della città ai nemici che caddero nel

tranello. Il giorno convenuto nel gennaio del

1070, una schiera di soldati e di scudieri normanni

giunse senza ostacoli presso le mura della città

ma non appena le scalarono furono uno dopo l’altro

catturati ed uccisi, “forse 83 o 100

in tutto, e le loro teste tagliate furono portate

prima a Durazzo e infine inviate all'imperatore

nella capitale”. I cadaveri decapitati

furono invece gettati nei pozzi situati oltre

le mura della città, che esalarono per

lungo tempo il fetore dei corpi in decomposizione.

Rievocazione della battaglia

dell’XI secolo fra Normanni e Bizantini (ph. Emanuele

Franco ®)

Il primo a collegare

l’episodio con il luogo “ubicabile fuori

la porta di Mesagne” denominato “Pozzi

Fetenti” fu nel XVI sec. lo storiografo Giovan

Battista Casimiro, seguito nei secoli successivi

da altri autori e storici locali, talvolta con differenti

considerazioni sulla figura del generale bizantino,

definito “vile, traditore e odiato dai cittadini”

per aver ricorso all’ignobile trappola, mentre

secondo altre fonti sarebbero stati i normanni ad accordarsi

con alcuni assediati per consentire il loro ingresso

dentro le mura, ma “o che i traditori facessero

il doppio gioco o che fossero scoperti, la sorpresa

non si verificò”.

Sta di fatto che l’inganno servì solo a

ritardare la conquista normanna che avverrà nel

1071.

Rievocazione della battaglia

dell’XI secolo fra Normanni e Bizantini (ph. Emanuele

Franco ®)

In questi ultimi

anni è stata prospettata una nuova ipotesi sull’origine

del toponimo che potrebbe derivare dalla presenza di

acque sulfuree nei pozzi in questione, ovvero caratterizzate

da una ricca presenza di solfuro di idrogeno e quindi

dal tipico odore fetido. Denominazioni dello stesso

tipo trovano riscontro nelle “acque utilizzate

a scopo terapeutico quali il pozzo salso di Massafra,

le ‘acque ferrate’ di Soleto e quelle ‘amare’

di Galatone” (G. Carito, 2013) ed ancora

la sorgente “Fetida” di Santa Cesarea Terme.

La zona ha

mantenuto l’appellativo di “Puzzu

Fitenti” (stavolta al singolare) sino

agli anni ’60, gli agricoltori più anziani

ricordano l’area particolarmente degradata, con

ristagni di acque piovane e di lavorazione dei vicini

stabilimenti vinicoli, dove il cattivo odore era pressoché

costante; c’è chi ricorda un ampio cortile

tra casette minime situato alla spalle del carcere giudiziario

e più precisamente al vertice tra via Orazio

Flacco e via Giulio Cesare, dove sembra vi fosse un

pozzo particolarmente antico.

Altre fonti indicano la zona estesa oltre l'attuale

via Appia, a comprendere una parte ricadente nel rione

Cappuccini, tra via Montegrappa e via Fulvia. In tutte

queste zone le casupole esistenti prima del loro abbattimento

(quelle del rione Cappuccini tra gli anni '60 e '80,

quelle del rione Commenda dopo il 2000) per lasciare

il posto a nuove costruzioni, erano con i tetti coperti

da embrici e privi diservizi igienici, con pavimenti

ricoperti da lastre calcaree.

Brindisi, via Orazio Flacco

angolo via Giulio Cesare. Le casupole conosciute come

Puzzu Fitenti (ph. G.Catanzaro)

Brindisi, via Montegrappa.

Le casupole conosciute come Puzzu Fitenti (ph.

G.Catanzaro)

Con l’urbanizzazione

del quartiere il nome è scomparso dall’uso

comune, restando solo nel ricordi degli ultimi che lo

hanno conosciuto.

Si ringrazia il

fotografo Emanuele Franco per aver fornito e concesso

l'uso delle immagini recenti

|

Bibliografia:

- Giacomo Carito,

Brindisi nell’XI secolo:

da espressione geografica a civitas

restituta, in L’età

normanna in Puglia. Aspetti

storiografici e artistici dell’area

brindisina. 2013

- Giuseppe

M.Catanzaro. Il quartiere Cappuccini

di Brindisi. 1997

|

|

Documenti correlati

- L'epica

battaglia tra normanni e bizantini del

maggio 1156 |

|

|

è

un'idea di Giovanni Membola

è

un'idea di Giovanni Membola