|

LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA

LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA

LE

COLONIE EBRAICHE A BRINDISI

Storia e vicissitudini delle

comunità di ebrei, da sempre protagonisti della

vita sociale ed economia della città. Attualmente

non rimangono tracce del loro lungo e controverso insediamento

Le colonie di ebrei hanno vissuto

a Brindisi alterne vicende che li hanno visti talvolta

scacciati dalla città e altre volte invocati

e favoriti, seguendo la logica economica che da sempre

li vede protagonisti nella storia. Possessori di cospicui

capitali liquidi (non potevano avere beni stabili) assumevano

ruoli importanti per le sorti economiche del popolo

grazie ai loro prestiti, che concedevano con forti interessi,

un mercato che contendevano ai banchieri veneziani,

genovesi e fiorentini.

Quando l'usura raggiungeva importi troppo elevati, il

popolo - per evitare il pagamento dei debiti contratti

- spesso si ribellava alla presenza di queste comunità

che venivano quindi allontanate, celando i reali motivi

dietro alle secolari argomentazioni religiose, per poi

richiamarli quando subentrava una crisi economica.

|

|

|

|

Stele sepolcrale ebraica dedicata

a Lea, figlia di Yafeh Mazal

risalente al 832 d.C.

scoperta a Brindisi nei pressi di via Tor Pisana

(Museo Provinciale)

|

Una fiorente e numerosa comunità

ebraica era presente a Brindisi, unica città

pugliese citata nella Mishnàh, confermata

dai ritrovamenti archeologici e da diversi documenti,

anche se non viene esclusa una loro presenza antecedente.

Il più antico ritrovamento ebraico in città

sembra essere quello risalente all'832, si tratta di

una epigrafe sepolcrale ritrovata nel 1870 nella zona

tra via Tor Pisana e l'attuale stazione ferroviaria,

una zona all'epoca destinata a necropoli. L'interessante

stele è oggi conservata nel Museo Provinciale

e riporta un lungo epitaffio in lingua ebraica dedicata

a Lea, figlia di Yafeh Mazal, una bella

e giovane fanciulla morta all'età di 17 anni,

al quale viene chiesto che per lei si aprano le porte

dei giardini dell'Eden.

Queste comunità, che esercitavano

principalmente il commercio di spezie, di preziosi,

di sete e cotone ed anche di schiavi, vivevano in un

agglomerato di abitazioni nel rione Giudea, non un ghetto

confinato ma un quartiere a loro riservato e separato

dalla popolazione cristiana, sull'area collinare di

levante che va dall'attuale chiesa dell'Annunziata sino

al canale della Mena, l'antico alveo poi divenuto Corso

Garibaldi. La strada principale che attraversava il

rione nel 1321 era denominata "Ruga Lame Judayce",

corrispondente all'attuale via Giudea, toponimo ripristinato

dopo le leggi razziali fasciste che l'avevano trasformata

per decenni in via Tunisi. Al centro del rione, probabilmente

sempre sulla stessa ruga, vi era la chiesa dei SS. Simone

e Giuda, forse potrebbe trattarsi dell'antica sinagoga

dell'insediamento, successivamente consacrata al culto

cattolico. Nel 1565 l'edificio religioso risultava già

in rovina. Nel quartiere vi era anche una fontana di

esclusivo utilizzo degli ebrei affinché "nè

anche con l'acque si mischiassero con i Cristiani".

Dopo il periodo difficile patito durante

la dominazione bizantina, la loro condizione migliorò

decisamente con l'avvento dei Normanni, in questo epoca

vi fu il passaggio degli ebrei dal dominio diretto dei

principi a quello dei vescovi, a cui era dovuto il pagamento

delle imposte. Un documento del 1199 riporta un accordo

tra Isacco, giudice e probabile capo ebraico

locale, insieme ad importanti cittadini e al comune

di Brindisi, con i capitani delle Repubblica di Venezia,

al fine di non concedere ospitalità nel porto

alle navi dei pisani e dei genovesi, concorrenti dei

veneti. Lo stesso Isacco è uno dei seguaci locali

dell'ammiraglio Margherito (leggi)

ed esponente di spicco del gruppo antifedericiano che

tenne il controllo della città durante il periodo

anarchico, partecipando in prima persona al saccheggio

della chiesa di Santa Maria del Ponte (leggi).

|

|

|

|

Via Giudea e via Annunziata,

zone dell'area collinare del rione Giudea

|

In epoca sveva fu concessa maggiore

libertà alle colonie ebraiche per espressa volontà

dell'imperatore Federico II, limitata poi nel 1221 da

alcune ordinanze. Lo stesso sovrano nel 1231 difese

la colonia ebraica concedendo loro "la facoltà

di concedere il pegno e il cambio" per dare

maggiore sviluppo all'economia, permettendo ai giudei

anche l'esercizio dell'industria e delle arti, in particolare

quello della tintoria dove la colonia era particolarmente

esperta, come dimostrato da una testimonianza risalente

al 1165 che informa della presenza in città di

dieci famiglie ebree che esercitavano quest'arte. Secondo

alcuni storici questo numero era esiguo se confrontato

ai duecento membri della comunità tranese e ai

cinquecento che vivevano a Otranto.

Gli angioini, al contrario delle dominazioni precedenti,

instaurarono una politica antigiudaica: fu fatto obbligo

per gli uomini di indossare sul petto un cerchio di

panno di colore giallo tagliato orizzontalmente nel

mezzo, mentre per le donne era obbligatorio un copricapo

color indaco. Vi furono persecuzioni e aggressioni da

parte dei cristiani: gli ebrei venivano obbligati a

convertirsi al cattolicesimo e a pagare forti tributi;

i loro figli inoltre venivano strappati violentemente

alle famiglie per essere forzatamente battezzati. Una

situazione voluta ed appoggiata anche dalle gerarchie

ecclesiastiche che portò all'inevitabile spopolamento

delle giudecche con conseguente riduzione degli incassi

tributari. Nel 1409 le popolazioni locali, che avevano

sino ad allora sopraffatto in ogni modo le comunità

ebraiche, chiesero al re Ladislao, detto il Magnanimo,

di permettere agli ebrei di prestare il denaro senza

incorrere nelle sanzioni imposte da Stato e Chiesa,

con interessi del 40-45% annui. Questa innovazione portò

un grande benessere alle colonie ebraiche pugliesi e

di tutto il meridione per l'intero XV secolo, che contrastava

con le condizioni sempre critiche presenti nel resto

d'Europa, tanto che vi fu un grosso afflusso di ebrei

stranieri.

Anche gli aragonesi adottarono una

politica favorevole alla comunità, fu permesso

loro di avere sinagoghe e scuole. A Brindisi alcuni

documenti confermerebbero la presenza di una scuola

ebraica attiva sino al '500. Il re Ferrante d'Aragona,

spinto dai cittadini, nel 1469 emanò un ordine

di protezione degli ebrei poveri presenti a Brindisi,

ma alla sua morte si scatenò in tutto il regno

l'odio nei loro confronti: ovunque le popolazioni si

rifiutavano di restituire il denaro avuto in prestito,

tanto da scatenare violenze e saccheggi. Per evitare

la stessa sorte gli ebrei brindisini giocarono d'anticipo

e d'astuzia: con un atto pubblico del notaio Nicola

De Lacu del 1495 rinunciarono al denaro prestato

come segno di riconoscenza ai cittadini per i favori

da essi ricevuti. Due anni più tardi l'intera

colonia ebraica brindisina, che contava 240 anime su

una popolazione di 4000 persone, sospettando una nuova

sommossa nei loro confronti, decise di trasferirsi a

Gallipoli mantenendo i privilegi e le franchigie di

cui godevano a Brindisi, nel frattempo passata sotto

la dominazione veneziana. Una volta stabiliti nella

cittadina ionica pretesero il pagamento dei debiti contratti

dai brindisini, rinunciando all'accordo stipulato nel

1495, accendendo un contenzioso durato circa dieci anni.

|

|

|

|

Via Giudea negli anni '60 e'70

delNovecento

|

Le alternanti vicende tra accoglienza

ed inasprimento proseguirono negli anni, con editti

di espulsione intervallati a richiami resi necessari

per mancanza di denaro. Dopo il 1541, con l'allontanamento

definitivo delle comunità da tutto il Regno di

Napoli, anche a Brindisi non vi fu più traccia

di presenza ebraica sino al 1891, quando con l'esodo

dalla Russia e da altri paesi orientali, nella nostra

città giunsero molti ebrei ai quali furono concessi

alcuni suoli per edificare le proprie case "sia

per senso di ospitalità, sia perché si

sperava un incremento economico dalla presenza in città

di ricchi ebrei".

Alla fine del XIX secolo Brindisi presta

soccoso agli ebrei in fuga da Corfù: nel 1891

circa 400 ebrei giunsero in città dopo che i

pogrom antisemiti li avevano costretti a lasciare le

loro case.

Durante la Grande Guerra a Brindisi è siglata

l'intesa che porta alla costituzione di brigate ebraiche

combattenti al fianco della Gran Bretagna; si tratta

dell'atto preliminare alla celebre dichiarazione Balfour

per la quale si apriva alla prospettiva di un rientro

degli ebrei in Palestina. La via di Brindisi sarà

quella poi seguita da quanti dalla Germania nazista

prima e dall'Europa devastata dalla guerra poi, vorranno

dare vita allo stato di Israele. Tante testimonianze

attestano la perseveranza di questi rifugiati nella

loro ricerca di una nuova speranza partendo proprio

da Brindisi.

Nel 1945 in località Bocche di Puglia venne istituito

un campo di concentramento e smistamento degli ebrei

superstiti provenienti da tutta l'Europa, in attesa

di partire per il loro nuovo stato d'Israele. Nello

stesso luogo il 29 novembre del 1956, dalla motonave

Achylleos sbarcarono a Brindisi 86 profughi ebrei,

in prevalenza italiani, provenienti dall'Egitto dopo

l'espulsione voluta dal governo di Nasser con la "crisi

di Suez". Furono ospitati nel campo di "Bocche

di Puglia" dove furono accolti con solidarietà

e calorosa amicizia. Molti di loro si erano imbarcati

con i soli oggetti personali e pochi soldi, lasciando

tutti i beni accumulati in anni di lavoro. Ripartirono

nelle settimane successive e in tanti rimasero in Italia.

Di questa esperienza parla Carolina Delburgo, all'epoca

profuga di 10 anni proveniente dal Cairo, nel suo libro

di memorie "…Come ladri nella notte…".

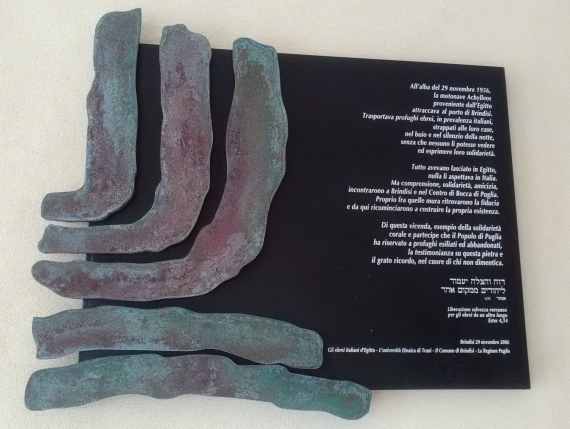

Una targa al porticciolo turistico ricorda l'evento.

La targa che ricorda l'arrivo

degli 86 ebrei al porticciolo Marina di Brindisi

Giovanni Membola

per Il 7 Magazine n.331 del 22/12/2023

|

è

un'idea di Giovanni Membola

è

un'idea di Giovanni Membola