|

LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA

LE STORIE DELLA NOSTRA STORIA

L'INCIDENTE

AEREO DEL 9 LUGLIO 1962

Un DC4 si inabissò in mare subito dopo il decollo

per una anomalia tecnica. E’ stato l’incidente

più grave avvenuto nei pressi dell’aeroporto

di Brindisi, morirono tutti i sei componenti dell’equipaggio

Il 9 luglio del 1962

è la data che coincide con il disastro aereo

con il più alto numero di vittime mai accaduto

a Brindisi. E’ stato anche l’unico incidente

classificato come grave avvenuto nei pressi della nostra

aerostazione, un tragico evento che, dopo l’attenta

valutazione dei rischi associati, ha determinato importanti

provvedimenti per la pianificazione e messa in atto

di misure di mitigazione dei pericoli alla popolazione.

Periodo drammatico per l’aviazione quel luglio

di quell'anno: due giorni prima, per un errore di navigazione,

un Douglas DC-8 dell’Alitalia era precipitato sulle

colline nei pressi di Mumbay (India), nessun superstite

tra i 9 membri dell'equipaggio e gli 85 passeggeri.

Il 6 luglio era caduto un aereo di linea sovietico causando

la morte di 14 persone. Qualche mese dopo, esattamente

il 27 ottobre, in un altro incidente aereo morì

Enrico Mattei, politico e fondatore dell’Eni, insieme

ad altre due persone. Le cause di questa controversa

tragedia sono rimaste avvolte nel mistero.

DC4 della Trans Mediterranean

Airways S.A.L. simile a quello precipitato a Brindisi

nel luglio del 1962

(ph. Angus Squire - autorizzata dall'Autore)

Breve storia

dell’aeroscalo

L’Aeroporto del Salento di Brindisi, denominazione

assunta nel 2010, in precedenza era intitolato ad Antonio

Papola, in memoria del comandante di aeromobile civile

deceduto nel febbraio del 1938, un pilota che aveva

uno stretto legame con la città e che spesso,

anche fuori servizio, soggiornava presso l’Albergo

Orientale di Corso Garibaldi. A esso veniva associato

il nome Casale, la contrada dov’è situato

l'aeroscalo.

Nel suo libro pubblicato nel 1993, Francesco Gorgoni

racconta la storia e le origini dell’aeroporto,

partendo dalla stazione provvisoria per idrovolanti

voluta nel 1916 dalla Regia Marina Militare, un primo

nucleo stabile ed efficiente per fermare la minaccia

dell'aviazione austriaca di base a Durazzo. Da qui partì

il primo volo commerciale internazionale di linea italiana

che aprì al traffico la linea Brindisi-Atene-Istanbul,

sulla stessa direttrice si innestarono anche le linee

per Rodi, Venezia, Valona, Roma-Bari-Brindisi-Tirana-Salonicco,

Brindisi-Durazzo-Lagosta-Zara-Lussino-Pola-Trieste.

L’aeroporto terrestre entrò in funzione

il 30 luglio del 1933 dopo l’inaugurazione avvenuta

alla presenza di Benito Mussolini, i lavori furono comunque

completati nel 1937, quando divenne un importante scalo

idro-terrestre.

Durante il secondo conflitto mondiale furono realizzate

nuove piste ma l'attività civile si concluse

nel settembre del '43. Nel dopoguerra fu decretata la

separazione dei due settori e dopo le dovute modifiche

e la realizzazione del piazzale aeromobili, nel 1960

la nuova aerostazione venne aperta al traffico regolare.

Da allora l’aeroporto è stato più

volte rinnovato e ampliato, sostanziali modifiche sono

avvenute in particolare nel 2007 e nel 2018. Nel tempo

il traffico passeggeri ha sempre registrato un trend

di crescita costante, grazie anche alla presenza delle

compagnie low-cost.

Dalla metà degli anni Novanta le aree di decollo

vengono utilizzate dai voli umanitari gestiti dalle

Nazioni Unite (UNHRD e WFP), che qui hanno una base

logistica di pronto intervento umanitario e di supporto

delle operazioni di pace.

(per approfondire le origini

dell'aerroporo di Brindisi, clicca

qui)

Esterno dell'aeroporto di Brindisi

"Papola Casale" 1993 (ph. M. Frigione)

Aerostazione civile nel 1980

(ph. F. Gorgoni)

L’incidente

Lunedì 9 luglio del 1962 il volo commerciale

TMA 104, un Douglas DC-4 Skymaster OD-AEC della Trans

Mediterranean Airways S.A.L., sul quale viaggiavano

sei membri dell’equipaggio e un carico regolare

di 8.997 kg di merci varie, era partito da Londra alle

ore 12:02 per fare ritorno a Beirut con scali pianificati

a Francoforte e Brindisi. Il velivolo della pionieristica

compagnia aerea libanese fondata nel 1953, operava regolarmente

per il servizio di trasporto prodotti che collegava

Beirut con gli alcuni aeroporti europei via Brindisi.

La TMA è stata la prima società cargo

e di maggior successo dell’intero Medio Oriente,

almeno fino a quando il conflitto non prese il sopravvento.

Nel maggio del 1954 aveva acquisito il primo dei due

Douglas DC-4, i monoplani ad ala bassa che insieme ad

altri sei velivoli DC-6 facevano parte dell’intera

flotta dell’epoca. Un paio di questi velivoli furono

poi distrutti nel dicembre del ‘68 durante un attacco

da parte di un commando israeliano all'aeroporto di

Beirut, una rappresaglia dopo il dirottamento di un

volo da parte del gruppo del Fronte Popolare per la

Liberazione della Palestina.

Puntuale alle ore 21,28 l’aeromobile era atterrato

sulla pista dell’aeroporto di Brindisi. La sosta

era programmata dal piano di volo per completare il

rifornimento di carburante prima di attraversare il

Meditarreneo e giungere all’aeroporto internazionale

della capitale libanese. Quella sera le condizioni meteorologiche

generali erano buone, il cielo era sereno, con visibilità

di 15 km e totale assenza di vento. Completate le operazioni

di approvvigionamento dei 4.720 litri di benzina e 20

litri di olio per aeromobili W100 al motore n.4, alle

ore 22.41 il velivolo libanese decollò regolarmente

dalla pista numero cinque. Ma dopo circa un minuto,

quando si era sollevato a 90-100 metri dal suolo, il

DC4 precipitò in mare a poco più di due

chilometri e duecento metri dalla costa, a 4 gradi a

sinistra lungo il prolungamento dell’asse della

pista, non lontano da dove poi sorgerà la diga

di Punta Riso.

L’impatto con la superficie del mare generò

una forte fiammata seguita da una potente detonazione,

il fuoco fu lungamente alimentato dalla grande quantità

di carburante appena caricato. Alcuni testimoni riferirono

di una vampata sprigionata da uno dei motori già

prima che questo precipitasse in mare, altri dichiararono

di aver visto l’aereo non riuscire a guadagnare

quota, per poi iniziare a scendere assumendo una inclinazione

verso sinistra prima della sbattere con l’ala sul

mare, quindi rialzarsi appena e ricadere pesantemente,

esplodendo. Subito dopo l’aereo si inabissò

a una profondità di 55 metri, dove giace distrutto.

Il luogo dell'impatto (ricostruzione da Google Map)

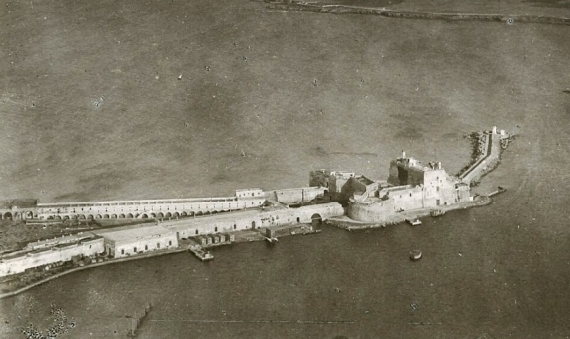

Il boato scosse la pace degli abitanti del vicino Forte

a Mare e Castello Alfonsino, spaventati dall’accaduto

osservarono sgomenti la rossa fiammata che squarciava

la notte. I resoconti giornalistici riportarono tutti

l’inquietante bagliore determinato dalla deflagrazione

e dalle fiamme dei rottami galleggianti, rimaste attive

per circa un’ora e “distintamente visibili”

perfino dalle banchine del porto.

A seguito dell’allarme diramato dalla torre di

controllo, alcune unità della Marina Militare

insieme ai rimorchiatori Ardimentoso e Vigor, a due

vedette della Guardia di Finanza, un motoscafo della

Polizia e le motopompe dei Vigili del fuoco si portarono

immediatamente sul luogo del disastro per trarre in

salvo eventuali superstiti. Sulla zona si recarono anche

due navi di passaggio.

Non si salvò nessuno dei sei membri dell'equipaggio:

insieme al comandante Martin Rose, di nazionalità

sudafricana, morirono il secondo pilota Mitri, il radiotelegrafista

Amer e gli aviatori Halvany e Nakleh, tutti di nazionalità

libanese. L’unico cadavere recuperato fu quello

del sesto componente dell’equipaggio, l’australiano

Smith, il suo orologio da polso segnava le ore 00.18.

Il corpo orribilmente sfigurato fu riportato a terra

dal natante dei Vigili del Fuoco per essere consegnato

all’autorità giudiziaria.

Le operazioni di ricerca furono sospese qualche minuto

dopo l’una di notte su ordine del comandante della

Capitaneria di Porto, il tenente colonnello Belardini,

che dispose il rientro di tutti i mezzi navali. Ripresero

senza esito all’alba del giorno successivo. Immediatamente

dopo l’incidente, dall’autobotte Shell furono

prelevati alcuni campioni del carburante con cui era

stato effettuato il rifornimento nei quattro serbatoi

del DC-4, l’esito delle analisi non evidenziò

anomalie.

DC4 della Trans Mediterranean

Airways S.A.L. simile a quello precipitato a Brindisi

nel luglio del 1962

(ph. Ian MacFarlane, autorizzata dalla famiglia MacFarlane)

Le conseguenze

Nel report conclusivo dell’indagine fu indicata

come probabile causa dell’incidente una anomalia

tecnica dovuta alla diminuzione di potenza dei motori

n. 1 e 2 dopo il decollo, che determinò una graduale

perdita di quota. Secondo la commissione d’inchiesta

la possibile lenta reazione psicofisica dell'equipaggio,

dovuta alla stanchezza, avrebbe impedito la percezione

del pericolo e l'esecuzione tempestiva delle manovre

per prevenire l'incidente o a minimizzarne le conseguenze.

In realtà la manovra che avrebbe determinato

la leggera virata a sinistra del velivolo poco prima

dell’impatto, come indicato dai testimoni oculari,

potrebbe essere stata voluta dal comandante che, rendendosi

conto del pericolo, decise di allontanarsi il più

possibile dall’isola di Sant’Andrea che in

quegli anni era abitata da civili e militari della Marina

Italiana.

Oltretutto negli ampi magazzini alla base del Forte

venivano custoditi numerosi ordigni esplosivi, come

mine, siluri e proiettili dei cannoni installati nelle

vicine batterie militari, ancora funzionanti per le

ordinarie esercitazioni. Secondo quanto indicato da

alcuni abitanti dell’area militare, l’episodio

originò una serie di interrogativi e tanta preoccupazione

anche nell’opinione pubblica. E proprio da questo

scampato pericolo sarebbe scaturita la decisione delle

autorità militari e civili di liberare la pericolosa

polveriera non lontana dal centro abitato, e trasferire

tutto il materiale esplosivo in una area militare più

adatta e sicura, lontana dalla direzione di decollo

e atterraggio degli aerei. Nei mesi successivi, infatti,

con numerosi viaggi di una nave militare, tutti gli

ordigni furono trasferiti nei depositi dell’Arsenale

di Ancona.

Il Castello Alfonsino e Forte

a Mare quando era ancora una polveriera

Giovanni Membola

per Il 7 Magazine n.400 del 25/04/2025

|

è

un'idea di Giovanni Membola

è

un'idea di Giovanni Membola