|

COLLEZIONE ARCHEOLOGICA

FALDETTA – Palazzina del Belvedere

La Collezione

Archeologica Faldetta è ospitata all’interno

della Palazzina Belvedere, sul lungomare

del porto interno di Brindisi, nei pressi della scalinata

Virgilio (Viale Regina Margherita, 11-12), con alla

sommità i resti della casa del sommo poeta latino

Virgilio, e delle Colonne Romane.

La Palazzina Belvedere, sede

della Collezione Archeologica Faldetta

CENNI STORICI

PALAZZINA DEL BELVEDERE

La sistemazione della piazzetta in cui furono erette

le Colonne Romane, comunemente note quali terminali

della Via Appia, costituisce una delle questioni care

alle politiche urbanistiche del ventennio fascista.

Nel 1928 l’Amministrazione Comunale incaricò

l’architetto Saverio Dioguardi per la realizzazione

del progetto di sistemazione dell’area, che fu

approvato l’anno successivo.

Con il progetto si andavano a demolire due fabbricati

preesistenti e si realizzava una nuova gradinata parallela

a quella esistente, con inserimento di archi rampanti,

due sfingi e un ballatoio, pensati quali rimandi alle

antiche vestigia romane, e la costruzione laterale di

un nuovo edificio con loggiato e balconi ed una terrazza

destinata a pubblico belvedere.

Il progetto ebbe parere negativo da parte del Consiglio

Superiore per le Antichità e Belle Arti, che

rilevava una profonda alterazione del contesto storico.

Nel 1930 fu redatto un nuovo progetto (del costo finale

di lire 490.000) a cura dell’ufficio tecnico comunale,

che prevedeva l’attuale sistemazione della scalinata

e del Belvedere, con la Palazzina che ospita la collezione

Archeologica Faldetta, scandito per tutta l’altezza

da lesene.

La soluzione a cui si pervenne prevedeva, come è

attualmente visibile, una unica scalinata con due pianerottoli

intermedi, su cui sono posti due lampioni per lato a

forma di candelabro.

Il complesso fu inaugurato nel 1931.

LA COLLEZIONE

ARCHEOLOGICA FALDETTA

La Collezione, sottoposta a tutela ai sensi della legge

1° giugno 1939 n. 1089 con decreto ministeriale

18 ottobre 1978 proposto dalla Soprintendenza Archeologica

della Puglia, vanta 363 reperti essenzialmente

di provenienza pugliese, disposta nella sala di piano

terra e del piano superiore.

Essa comprende una ricca varietà di forme vascolari

in ceramica micenea, corinzia, attica a figure nere,

italiota a figure rosse, a vernice nera, bruna e rossa,

in stile di Gnathia, policroma, acroma, geometrica,

subgeometrica e a fasce. Inoltre, vi sono anche esempi

di reperti in pasta vitrea, in bronzo ed alcuni esemplari

di coroplastica e scultura di ambito indiano.

La potenzialità

della collezione è nella unicità di alcuni

esemplari. Tra questi di notevole importanza vi sono:

una giara a staffa, di produzione micenea

del 1300-1230 a.C. (foto 1 in

basso) e sei crateri a campana, appartenenti

alla ceramica italiota a figure rosse del IV secolo

a.C.

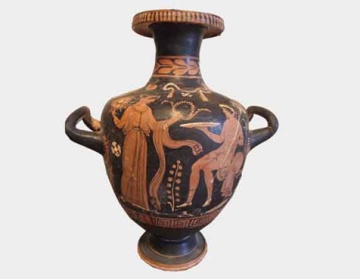

Tra i crateri di ceramica italiota a figure

rosse spicca, per il suo notevole valore artistico

e storico, un cratere di produzione protoapula del secondo

venticinquennio del IV secolo a.C., attribuito dal prof.

Arthur Trendall (noto specialista di ceramografia antica),

alla cerchia del Pittore di Tarporley, che dipinge scene

figurate in cui è ripetutamente raffigurata una

maschera teatrale. L’eccezionalità è

nella particolare e rara decorazione che il vaso reca:

la raffigurazione di due maschere femminili.

Il reperto in esame è stato menzionato su un

importante saggio scientifico, edito da John Russel

Brown dal titolo “The Oxford Illustrated History

of theatre” (foto

2 in basso) .

Inoltre, va citato un altro cratere a campana, sempre

collegato al mondo del teatro, sempre di produzione

protoapula (380 -360 a.C. ca.) sul quale il soggetto

della scena principale è una scena dell'Orestea

di Eschilo. Il cratere è attribuito ad un seguace

del pittore di Tarporley, al "Long Overfalls Group".

|

|

|

|

Foto 1: Giara a staffa

Ceramica micenea |

Foto 2: Cratere a campana

a figure rosse

Ceramica italiota a figure rosse

|

Gestione, valorizzazione

e promozione:

Associazione culturale di Promozione Sociale

Le Colonne Arte Antica e Contemporanea.

|

Fotogallery

clicca per ingrandire |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

Alcuni reperti

della Collezione Archeologica Faldetta

GIARA A STAFFA

Vetrina A, reperto

1;

H 11,2 cm;

Diametro orlo 2 cm;

Diametro piede 3,7 cm;

Produzione del Miceneo IIIB, 1300-1230 a.C.

Il contenitore, modellato

al tornio, è realizzato in argilla beige, il

bocchello cilindrico con orlo arrotondato è posto

verticalmente sulla spalla, e le due anse a bastoncello

raccordano il collo centrale, chiuso da un elemento

discoidale, al corpo globulare.

A partire dal collo sono presenti tracce di vernice

nera, sulla spalla, in particolare, la decorazione vegetale

è resa da linee e punti, mentre il corpo è

decorato da fasce e linee parallele fino a raggiungere

il piede a disco. Anche le anse sono verniciate.

Discreto stato di conservazione, il piede risulta scheggiato,

la decorazione poco leggibile e abrasa, sono presenti

incrostazioni.

La giara a staffa

era un contenitore adibito a contenere liquidi e rappresenta

l’unico esemplare della collezione appartenente

alla ceramica micenea.

L’uso del gusto decorativo minoico, caratterizzato

da elementi naturalistici fantasiosi ed eleganti, fu

senz’altro d’ispirazione per la civiltà

micenea, ma nella fase avanzata di questa cultura si

denota un graduale distacco dall’arte cretese.

La decorazione mostra una stilizzazione sempre più

evidente che comporta successivamente, la trasformazione

di temi vegetali e zoomorfi in forme lineari; le fasce

di linee ondulate, i semicerchi concentrici, le linguette,

le volute e i reticoli, per l’appunto, si concentrano

in zone e riquadri metopali del vaso seguendo un criterio

estetico geometrico. Inoltre, le tipologie dei contenitori

si riducono a pochi tipi.

La ceramica micenea si diffuse in tutto il Mediterraneo

spingendosi fino in Occidente, tanto che in Puglia si

attestano ritrovamenti nella fascia costiera ionica

e adriatica (Punta Le Terrare, Torre Santa Sabina, ecc.)

a dimostrazione anche del fatto che questi popoli fossero

dei grandi navigatori e commercianti.

OINOCHOE

Vetrina A, reperto

2;

H 12 cm;

Diametro corpo 10,6 cm;

Diametro piede 10,1 cm;

Produzione del Protocorinzio Medio (MPC I), 680-665

a.C.

Il contenitore, utilizzato

per versare il vino o l’acqua (oinos, vino e chéo,

verso), è in argilla giallina, modellato al tornio,

caratterizzato da un corpo globulare, una bocca espansa,

un fondo piatto e un’ansa a nastro sormontante.

A partire dalla base del collo si notano decorazioni

in vernice rosso bruna, quali un serpente e delle rosette,

che evolvono poi in linee e fasce parallele con una

serie di sigma sul corpo, e in linee verticali e orizzontali

parallele sull’ansa.

Il vaso è stato ricomposto e integrato con ampie

integrazioni in gesso; il labbro è stato completamente

restaurato.

Il periodo che va

dal X all’VIII sec a.C. vede, nella Grecia delle

poleis e delle colonie, l’elaborazione di un primo

modello matematico di “bellezza universale e armonicamente

ordinata”, base di tutta l’evoluzione artistica

ellenica: è il periodo geometrico, in

cui le decorazioni di vasi adibiti alla conservazione

di acqua e vino, sono costituite esclusivamente da linee

rette o regolarmente circolari (la loro esecuzione avviene

con il solo uso del compasso e della riga). Si tratta

di eleganti fasce in cui si alternano secondo ritmi

gradevoli e proporzionati, quadretti, triangoli, losanghe,

cerchi, linee spezzate, meandri.

Alla fine dell'VIII secolo cominciano ad apparire figure

umane e di animali che entrano a far parte di scene

figurate, ma sempre con proporzioni, forme e stilizzazioni

(silhouette) che riprendono la geometria dell'insieme.

Solo dopo essersi nutrita per oltre 300 anni di stilemi

geometrici, la Grecia si lascia affascinare e invadere

da motivi, temi, tecniche prettamente orientali; questi

verranno pienamente assimilati e rielaborati con diverse

intensità a seconda delle aree geografiche e

culturali. Atene infatti, rimase ancora chiusa nella

cultura geometrica per la prima parte del VII sec a.C.,

a differenza di altre città come Corinto, le

isole Cicladi e Creta, centri di grande dinamicità

commerciale, collocate strategicamente lungo vie di

scambio.

Intorno al 720 a.C. a Corinto si avvia un processo di

differenziazione della produzione ceramica e nasce lo

stile protocorizio.

Tra la fine dell’VIII

e la metà del VI sec a.C. Corinto divenne un

fiorentissimo centro di produzione ceramica in Grecia

e nel Mediterraneo, basti pensare alla notizia riportata

da Plinio il Vecchio che la ruota del tornio fu inventata

qui per comprendere l’importanza che assunsero

le ceramiche corinzie.

Mentre le botteghe ateniesi continuavano a ripetere

gli stilemi tardo geometrici, Corinto introduce elementi

nuovi, di influenza orientalizzante nella sintassi decorativa

e nella forma dei contenitori stessi. Sono vasi di piccole

dimensioni, spessore molto sottile, fabbricati con un’argilla

chiara e fine che in cottura assume i toni del giallo,

del verdino e del camoscio, mentre la tonalità

delle vernici oscilla dal rossastro, al bruno, al nero.

Nel primo periodo della produzione (fase protocorinzia),

l’ornato si compone di elementi subgeometrici

di linee, fasce orizzontali e verticali, motivi a chevrons,

corone di raggi a cui gradualmente si aggiungono animali

(uccelli, pesci, cervi, leoni), rosette, trecce e spirali,

fino ad arrivare, infine, a fregi figurati a vocazione

narrativa e mitologica. Oltre che per il colore, si

distinguono per le dimensioni ridotte dei contenitori

destinati a unguenti e olii profumati, aryballoi, ispirati

a unguentari orientali, dai profili conici, ovoide e

piriformi.

Verso la fine del VII secolo la produzione corinzia

entra in crisi, ma le ceramiche continueranno a essere

commercializzate anche nel secolo successivo, e a partire

dal VI secolo a.C., si assiste al fiorire di forme di

imitazione di queste tipologie vascolari in occidente

(ceramica Italo-Corinzia).

AMPHORISKOS

Vetrina A, reperto

6

H 9,3 cm;

Diametro orlo 2,7 cm;

Diametro corpo 5,6 cm;

Diametro piede 2,1 cm;

Produzione Corinzio Tardo (LC I), 570-550 a.C.

La piccola anfora

in argilla beige con inclusioni micacee aveva la funzione

di balsamario, adibito quindi alla conservazione di

olii profumati e balsami. Il labbro è ad anello

rilevato e un collo troncoconico si unisce al corpo

ovoide che si rastrema verso il basso; sul collo e sulla

spalla in particolare, sono dipinte delle linguette

con vernice bruna lucente, mentre sul corpo si susseguono

linee e fasce parallele con punti disposti a scacchiera.

Le anse, a bastoncello verticali, sono decorate con

tratti paralleli.

Il contenitore reca un foro sul corpo e l’orlo

scheggiato; la decorazione evanida.

ARYBALLOS

H 7,6 cm;

diametro orlo 3,2 cm;

diametro corpo 4,5 cm;

diametro piede 1 cm;

Produzione Protocorinzio Tardo (LPC), 630 a.C. ca.

L’aryballos,

anch’esso realizzato al tornio in argilla beige,

è costituito da un labbro a disco e un collo

cilindrico collegato al corpo piriforme, con spalla

convessa e piede a disco; dal labbro al corpo un’ansa

a nastro verticale.

Come già accennato, le figurazioni che caratterizzano

questa fase matura sono teorie di animali pascenti alternati

a fiere e riempitivi a rosetta. Infatti, sul labbro

si denota una raggiera tra circonferenze, sulla spalla

delle rosette a punti e sul corpo un fregio con cani

in corsa verso sinistra intervallati da punti; il fregio

è delimitato da linee e punti disposti a scacchiera.

Anche sul fondo una raggiera mentre sul piede e sull’ansa,

una fascia.

La decorazione è parzialmente evanida e sono

presenti incrostazioni.

ALABASTRON

H 8,7 cm;

Diametro orlo 3,3 cm;

Diametro corpo 4,8 cm;

Produzione Corinzio Antico (EC), 620-590 a.C.

Tra i vasi unguentari

si annovera anche l’alabastron, per contenere

l’olio che i giovani usavano per ungersi il corpo

quando andavano in palestra e che erano soliti legare

al polso con una cordicella. Questo esemplare presenta

un labbro discoidale, un collo cilindrico che sfuma

nel corpo ovoide con fondo concavo e un’ansa forata

verticale. il labbro e il collo sono decorate con linguette

e una fila di punti, il corpo invece ospita rosette

e una Sirena di profilo a destra con ali falcate e polos

sul capo.

HYDRIA

Vetrina H, reperto

n.77;

H 36 cm;

Diametro orlo 13 cm;

Diametro piede 11,7 cm;

Produzione apula del terzo venticinquennio del IV sec

a.C.

L’Hydria

è un vaso greco utilizzato principalmente per

il trasporto dell’acqua; ha corpo ovoidale distinto

dal collo ed è munito di tre anse: i due orizzontali,

posti simmetricamente uno dall’altro, sul punto

in cui il corpo è più largo, per attingere

l’acqua e sollevare il vaso all’altezza

del capo; il terzo verticale, posto sul retro tra collo

e corpo, per versarla.

La forma canonica dell’hydria viene dapprima

sviluppata in bronzo e successivamente in ceramica;

nel VI sec a.C. è fabbricata con collo e corpo

ben distinti e diventa molto diffusa tra i ceramografi

a figure nere e a figure rosse per le sue ampie pareti,

ottimo supporto per rappresentazioni mitologiche e non.

Questo reperto è dotato di labbro espanso con

orlo revoluto, collo concavo e spalla arrotondata, il

corpo globulare rastremato verso il basso, il piede

troncoconico e le tre anse a bastoncello.

La decorazione parte dall’orlo con baccellature

in nero, continua con un ramo di alloro sinistroso tra

linee e si estende sul corpo. Sul fronte, si vede una

scena di offerte legata al culto di Dioniso: una menade

di tre quarti a destra con timpano e corona fiorita

tra le mani, è rivolta verso Dioniso, seduto

di profilo a sinistra su uno scranno drappeggiato. Il

dio regge una phiade e un lungo fiore campanulato,

indossa alti calzari e porta una tenia sul capo. La

menade, invece, indossa un chitone cintato, calzari

e un mantello che pende dal braccio sinistro, ha i capelli

raccolti in un sakkos aperto, è adorna

di stephane, una collana a doppio giro e armille

doppie. Tra di loro, una phiale, elementi vegetali

e una tenia.

Sul retro del corpo, è stata raffigurata una

palmetta incorniciata da girali e alla base, un meandro

interrotto da riquadri con punti, che percorre l’intero

perimetro.

Agli attacchi delle anse sono presenti sbaccellature.

Il vaso è in argilla nocciola, a figure rosse

e vernice nera coprente; sono presenti monili e tocchi

di colore sovradipinti in bianco e bianco - giallo.

Anche questo reperto è stato ricomposto con piccole

integrazioni di gesso dipinto e presenta delle scheggiature.

Tra i diversi reperti

appartenenti alla classe ceramica italiota a figure

rosse, non mancano altri esemplari come ad esempio il

pelike, vaso simile all'anfora a profilo continuo,

ma più ampio nella parte inferiore del corpo,

oinochoi trilobate, lekythoi, skyphoi, lekane ecc.

TROZZELLA

Vetrina Z, reperto

n.232;

H 23 cm;

Diametro orlo 6,5 cm;

Diametro piede 5,8 cm;

Produzione messapica, 340-290 a.C. ca.

La classe ceramica

geometrica, sub geometrica e a fasce si afferma in ambito

apulo nella prima età del Ferro (IX-VIII sec

a.C.), nel periodo in cui la civiltà iapigia

si evolve nelle tre componenti geografiche che caratterizzano

l’età preromana in Puglia: Daunia, Peucezia

e Messapia.

La classe ceramica

geometrica, sub geometrica e a fasce si afferma in ambito

apulo nella prima età del Ferro (IX-VIII sec

a.C.), nel periodo in cui la civiltà iapigia

si evolve nelle tre componenti geografiche che caratterizzano

l’età preromana in Puglia: Daunia, Peucezia

e Messapia.

Nella collezione archeologica Faldetta la maggior parte

di questa ceramica è di produzione messapica

e tra le varie forme vascolari quella più rappresentativa

è la Trozzella.

La sua forma insolita (che non trova riscontri in altri

luoghi) e la sua costante presenza nei corredi tombali,

fanno supporre che la sua funzionalità non fosse

quella di un oggetto d’uso e che il suo nome,

forma italianizzata della voce dialettale salentina

tròzzula (dal latino troclea, carrucola)

le fosse impropriamente attribuito. Probabilmente si

tratta della trasposizione in ceramica dell’anfora

in metallo munita del sistema di rotelle e corde per

emungere acque sorgive o di raccolta.

Si tratta comunque di un vaso avente un uso simbolico

ed occupava un posto importante nel rituale funerario.

L’esemplare

n.232 è stato realizzato in argilla chiara. È

costituito da labbro estroflesso, collo troncoconico,

corpo globulare con spalla distinta, piede a disco modanato

con fusto di raccordo, anse a nastro inflesse e una

coppia di trozze.

Le decorazioni, in pittura bruna opaca, comprendono

triangoli, rombi, scacchiere, clessidre e fasce, infatti

è quello che si rileva dal reperto preso in considerazione.

Sul labbro vi è una fascia, sul collo riquadri

delimitati da linee e campiti da file di punti, linee

ondulate, rombi reticolari, un’onda semplice,

punti e motivi “a esse” tra rombi e un tralcio

di edera sinuoso; sul corpo invece, un’onda destrosa

e un’alta fascia compresa tra due coppie di linee

parallele. Parte del piede è verniciato e sulle

anse è possibile notare una linea ondulata tra

linee continue; sulle trozze, dischi crociati con punti.

La trozzella è stata ricomposta con ampie integrazioni

di gesso sul piede; la decorazione si presenta scrostata

e poco riconoscibile; sono presenti incrostazioni.

La collezione ospita

diverse tipologie di trozzelle appartenenti ad un lasso

temporale compreso tra la seconda metà del VI

sec e la prima metà del III sec a.C. Di seguito

alcuni di questi reperti per sottolineare come la dimensione,

la decorazione, il numero di trozze … cambia nel

corso dei secoli.

CERAMICA ITALIOTA

La collezione Archeologica

Faldetta comprende una trentina di vasi a figure rosse

appartenenti quasi esclusivamente alla produzione apula

con l’eccezione di un cratere a campana di produzione

proto lucana.

La ceramica italiota a figure rosse costituisce una

delle più importanti attestazioni della cultura

magnogreca.

Questa tipologia vascolare, che imita la ceramica attica

a figure rosse, si diffonde in Lucania, Puglia e Campania

a partire dagli ultimi decenni del V secolo a. C. e

si consolida in modo particolare nel IV secolo a.C..

La produzione apula, pur essendosi ispirata a modelli

attici, sviluppò ben presto un proprio repertorio

con caratteri stilistici e tematiche originali che alternava

forme di grandi dimensioni, decorate da scene spesso

di grande complessità, a forme di medie e piccole

dimensioni con raffigurazioni più semplici e

di genere.

I temi attestati nel mondo apulo sono molteplici variando

dalla sfera del mito e del culto a quella domestica

e soprattutto traendo, come fonte di ispirazione, il

teatro.

Nel periodo finale della ceramica apula, si diffonde

una produzione ancora più semplificata e di serie,

in cui la decorazione figurata si limita a una testa

femminile con dettagli ripetuti in modo ossessivo.

Le teste sono caratterizzate quasi sempre dalla presenza

di gioielli e da pettinature con capelli raccolti sulla

nuca e contenuti in un tipico fazzoletto ricamato.

In alcuni casi sono invece rappresentati animali isolati

anche di ispirazione fantastica.

|

Fotogallery

clicca per ingrandire |

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

1. Cratere, il reperto più

importante della Collezione

2. Cratere di produzione lucana

3. Cratere con scena dell'Orestea di Eschilo. |

Fonti:

Bejor Giorgio, Castoldi Marina, Lamburgo Claudia, Arte

greca. Dal decimo al primo secolo a.C., Mondatori

università

Andreassi Giuseppe (a cura di), La Raccolta Archeologica

Salvatore Faldetta, Adda, Bari 2011

|

è

un'idea di Giovanni Membola

è

un'idea di Giovanni Membola