|

Brindisini illustri - MARGARITO

Brindisini illustri - MARGARITO

Audace uomo

d’armi e di mare, Margarito,

o Margarites, è

stato uno dei personaggi di spicco nella storia

brindisina e dell’intero Regno di Sicilia

durante l’ultimo periodo di dominazione

normanna.

Nonostante una vasta bibliografia racconta le

sue intrepide gesta, esistono tante zone d’ombra

attinenti la sua vita, con legittimi dubbi e

notizie contrastanti circa la considerevole

attività militare. Incerto è l’anno

di nascita, per i più dovrebbe essere

il 1130, avvenuta a Brindisi presumibilmente

da genitori d'origine bizantina, come dallo

stesso precisato in un importante documento

datato 1194 con il quale dona tre case con giardini

alla “Madre Chiesa in suffragio della

anime dei suoi genitori e in remissione dei

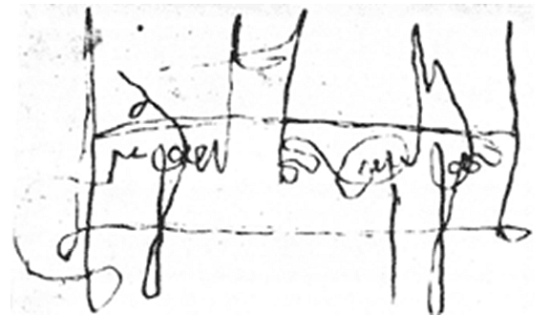

suoi peccati”, sul quale appose la sua

firma in lingua greca a forma di vascello, con

tanto di vele e chiglia.

Firma di Margarito (Archivio

Capitolare)

Un

perdono per i delitti, tanti, commessi durante

le sue innumerevoli scorribande in tutti i mari,

dapprima come “leggendario arcipirata”,

spietato e cinico contro ogni nemico, poi da

ammiraglio, nomina concessa nel 1187 dal sovrano

Guglielmo II detto "il

Buono" per le sue indubbie qualità

dimostrate nelle ardite operazioni navali. La

sua lunga carriera, sempre a servizio dei monarchi

normanni, è segnata da importanti successi

nelle offensive contro l’impero bizantino,

i saraceni e le flotte pisane e genovesi alleate

alle truppe sveve. L’indomito personaggio

scelse come emblema un’aquila, “a

simboleggiare la sua potenza”. Un

perdono per i delitti, tanti, commessi durante

le sue innumerevoli scorribande in tutti i mari,

dapprima come “leggendario arcipirata”,

spietato e cinico contro ogni nemico, poi da

ammiraglio, nomina concessa nel 1187 dal sovrano

Guglielmo II detto "il

Buono" per le sue indubbie qualità

dimostrate nelle ardite operazioni navali. La

sua lunga carriera, sempre a servizio dei monarchi

normanni, è segnata da importanti successi

nelle offensive contro l’impero bizantino,

i saraceni e le flotte pisane e genovesi alleate

alle truppe sveve. L’indomito personaggio

scelse come emblema un’aquila, “a

simboleggiare la sua potenza”.

Al comando della flotta normanna di Sicilia,

nel 1185 riesce ad occupare dapprima Durazzo

e le isole ionie di Zante, Corfù, Cefalonia

e Lefkada, poi conquista Tessalonica, l’odierna

Salonicco. A Cipro, nell’estate del 1186,

Margarito riuscì ad impadronirsi di ben

settanta triremi bizantini “prive degli

equipaggi che nel frattempo erano sbarcati,

e le poté distruggere senza incontrare

resistenza; gli equipaggi furono poi catturati

[…]”. L’armata navale a suoi

ordini rese il mar Mediterraneo più sicuro

alla navigazione di pellegrini e crociati, difesi

e protetti anche durante l’assedio saraceno

di Antiochia,Tiro e Tripoli, quando il Saladino

fu costretto a ritirarsi dopo l’arrivo

dei quaranta (forse 50 o persino 60) galeoni

comandati dal “grande ammiraglio”

brindisino “e l'armata saracina venne

interamente distrutta” (1188). Sulle navi

normanne furono portati in salvo, in Sicilia,

i tanti cristiani fuggiti da Gerusalemme, occupata

da Saladino, e con loro anche il patriarca Eraclio.

Queste imprese furono descritte con tono ammirato

da alcuni cronisti medievali, altri al contrario

raccontano che a Tiro “l’equipaggio

della sua flotta si lasciò andare ad

atti di pirateria nei confronti delle navi cristiane

nel porto”, come avvenne alle navi occidentali

che lasciarono il porto di Laodicea, arresa

all’armata saracena, un atto di viltà

che divenne pretesto per catturare e depredare

questi navigli, tanto che molti abitanti del

posto preferirono sottomettersi a Saladino piuttosto

che cadere nelle mani di Margarito.

Elesse le

sue abitazioni a Messina e a Brindisi, qui –

dove poi fu edificato il complesso di san Paolo

Eremita - sorgeva la magnifica e lussuosa "domus

Margariti", dotata di molte

stanze, ampi giardini, forni, terme private

e altri servizi accessori, con diretto accesso

alle cale portuali. Nel giardino esisteva un'altissima

ed antica palma, forse la stessa che si trova

effigiata in alcune monete coniate dai Normanni.

Nella dimora sostò nel 1190 il sovrano

d’Inghilterra Riccardo Cuor di

Leone, in partenza per la terza crociata,

mentre nel febbraio del 1191 furono ospitate

Berengaria di Navarra ed Eleonora

d’Aquitania, rispettivamente

promessa sposa e madre del re inglese.

Sempre in Brindisi, aveva provveduto con generose

donazioni alla fondazione della grande chiesa

in stile romanico di Santa Maria de

Parvo Ponte, completata nel 1180, con

annesso monastero, un complesso ubicato tra

le mura di Porta Lecce e “Ponte piccolo”.

La chiesa fu demolita nel 1777 durante le opere

di bonifica del porto. Da qui provengono il

polittico della Madonna del Dolce Canto e il

Crocifisso ligneo oggi nella chiesa di Santa

Lucia, probabilmente anche la colonna in granito

ritrovata durante i lavori di sistemazione del

Lungomare, ora esposta all’interno della

Casa del Turista (nota).

Con la morte

di Guglielmo il Buono (1189) si accese la lotta

alla successione al trono normanno tra la legittima

erede Costanza d’Altavilla, zia dello

stesso Guglielmo (nonché moglie dell’imperatore

Enrico VI di Svevia e futura madre di Federico

II) e Tancredi, conte di Lecce. Margarito si

schierò con quest’ultimo, suo compagno

d'armi, e l'aiutò a salire al trono.

Fu protagonista della vittoriosa resistenza

alle truppe imperiali che assediarono Napoli,

riuscendo abilmente a portare rifornimenti e

rinforzi alla città mentre “colle

sue navi sguizzava fra quelle di Genova e di

Pisa” che sostenevano Enrico VI. Riuscì

persino a catturare e imprigionare l'imperatrice

Costanza, venuta in Italia per rivendicare i

suoi diritti, macchiandosi del reato di lesa

maestà. Tancredi, a riconoscimento di

tanta fedeltà, volle nominarlo conte

di Malta, dopo che era già stato reso

signore di Cefalonia e Zante.

Certamente

Margarito ebbe un ruolo importante anche nelle

pompose nozze che si celebrarono nel giugno

del 1193 nella cattedrale di Brindisi tra Ruggero,

primogenito di Tancredi, e Irene, figlia dell’imperatore

di Bisanzio. In occasione di questo matrimonio

si volle restaurare l'antica fontana di epoca

romana da allora denominata Fontana

Tancredi. Sempre nella nostra cattedrale

l’anno precedente vi era stata l'investitura

ufficiale dello stesso Ruggero a re di Sicilia,

la prima volta di un’incoronazione avvenuta

fuori Palermo.

Miniatura di Pietro

da Eboli: Margarito (il primo a sx) con Sibilla

e i presunti cospiratori contro Enrico VI

Ma quando

Enrico VI di Hohenstaufen riuscì

ad occupare la Sicilia e conquistare la corona

del regno, volle vendicarsi dei tanti torti

subiti dai normanni, fece arrestare alcuni nobili

e gli eredi di Tancredi, morto nel febbraio

del 1194 due mesi dopo il figlio maggiore. Margarito

fu deportato ed imprigionato a Treviri, in Germania,

dove fu accecato e persino evirato, qui morì

prima del 1205. Un’ipotesi racconta che

inizialmente “Margaritone solo fu perdonato”

da Enrico VI, gli fu concesso anche il principato

di Taranto col titolo di duca di Durazzo, un

possibile accordo venuto meno dopo l’accusa

di una presunta congiura ai danni dell’imperatore,

denunciata da un monaco. In una miniatura del

“Liber ad honorem Augusti” di Pietro

da Eboli sono rappresentati i congiurati con

al centro Sibilla, vedova di Tancredi, alla

sua destra in primo piano è chiaramente

raffigurato Margarito.

Testo di

Giovanni Membola per Il 7 Magazine

|

è

un'idea di Giovanni Membola

è

un'idea di Giovanni Membola