| ATTIVITA' | Appuntamenti - documenti ed immagini | |||

|

Venerdì 20 febbraio,

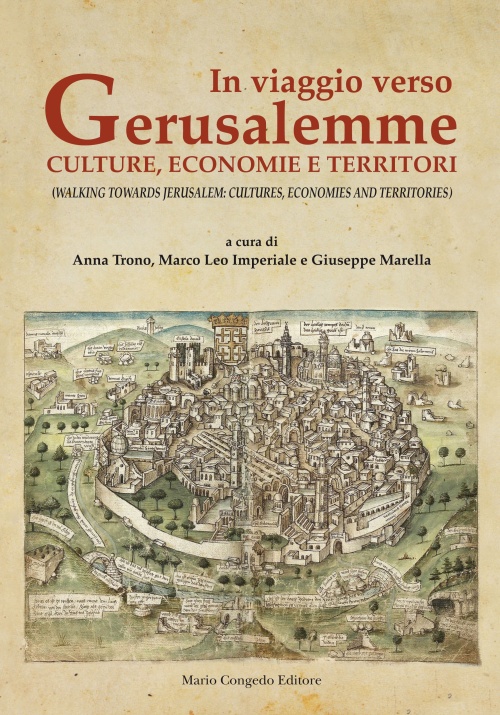

h. 19.00. Brindisi. Chiesa di Sant’Anna (g.c.). INTERVENTI ISABELLA BERNARDINI D’ARNESANO GIACOMO CARITO MARIA STELLA CALÒ MARIANI COORDINA I LAVORI Saranno presenti i curatori del volume

Il labirinto con tutto il suo apparato simbolico, più o meno cristianizzato, era un dato acquisito dell’immaginario del pellegrino e del devoto medievale in genere, non solo un simbolo della cultura dotta bensì uno di quei prodotti culturali alla cui definizione hanno concorso entrambi i livelli di cultura attraverso un intricato e complesso rapporto combinatorio e dialettico. Simboleggiava esso il viaggio un cui tratto fortemente connotativo è, indubbiamente, il richiamo all’esplorazione; in questo senso, assume una significanza percettibile nel momento in cui chi lo percorre è cosciente di intraprendere un’esperienza. Quest’ultima si riconosce nel momento in cui diviene itinerario e, in tale contesto, propone una vera e propria sfida la cui accettazione, con tutte le sue incognite, è già un merito. Sulla soglia del labirinto si spalanca la vertiginosa pluralità dei percorsi; da questo momento scatta per il ricercatore il meccanismo di una scelta che sarà determinante per il suo progresso di conoscenza. L’ingresso, la partenza per il viaggio è un atto di libera scelta, voluto come via per il dispiegarsi del mistero che si trova al di là del conoscibile e contemporaneamente collocarsi in volontaria solitudine. La consapevolezza di trovare solo un cammino malsicuro e indefinibile, si trasforma in un itinerario per la piena coscienza di sé. L’esordio del viaggio, la partenza, contrassegna il primo fattore attraverso il quale si mette in scena volontà e proponimento. L’impulso motivazionale del partire è fornito da uno degli elementi più importanti dell’immagine archetipa del labirinto, ovvero il centro. La sua rappresentazione è da intendersi sia come luogo geometrico, sia come luogo geografico che identifica lo sforzo ardente e la necessità così connaturata nell’uomo di raggiungerlo.1 In questo senso, il centro si può considerare come la fine di un percorso, sia esso reale/materiale o interiore/spirituale. Un luogo di verifica e trasformazione, “cosicché la fine del viaggio diviene il fine del viaggio stesso” e “diviene centro ogni luogo geograficamente concretato nella realtà del vissuto”. Giungere al centro significa mettere in atto le due Avanzare progressivamente verso il centro significa allora approdare a un ordine delle cose, conquistare la chiarezza. L’intento del viaggio, che trova la sua conclusione e compiutezza nell’avvento del centro, non può prescindere tuttavia da un momento altrettanto importante, quello del transito, del durante che si esplica attraverso l’estensione di un tracciato generante una moltitudine di alternative e deviazioni. Il viaggio verso Gerusalemme, dunque, mette in scena l’eterna tensione tra l’uno e il molteplice, tra il sapere globale dell’architetto e l’impossibilità di una conoscenza aprioristica del viaggiatore, sospeso in una condizione d’incertezza in cui tutto diventa fluido, imprecisato. I percorsi sono adescanti, ma proprio in virtù di ciò insidiosi. Una sola, in breve, si rivelerà la scelta adeguata e risolutiva.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||